Drei Kosmetik-Pinzetten: zwei herkömmliche aus Stahl und eine ungewöhnliche aus Aluminium. Einsatz von Aluminium wird durch sein geringes Gewicht begründet. Die rote Alu-Pinzette ist länger und leichter als die beiden Stahl-Pinzetten. Mit ihrer abgewinkelten Spitze kann man, nach Angaben des Herstellers, Härchen mühelos zupfen. Die rote Farbe wurde durch Eloxieren erzeugt. Es ist ein spezielles Oberflächenverfahren, das bei Stahl aber nicht angewendet wird.

Drei Kosmetik-Pinzetten: zwei herkömmliche aus Stahl und eine ungewöhnliche aus Aluminium. Einsatz von Aluminium wird durch sein geringes Gewicht begründet. Die rote Alu-Pinzette ist länger und leichter als die beiden Stahl-Pinzetten. Mit ihrer abgewinkelten Spitze kann man, nach Angaben des Herstellers, Härchen mühelos zupfen. Die rote Farbe wurde durch Eloxieren erzeugt. Es ist ein spezielles Oberflächenverfahren, das bei Stahl aber nicht angewendet wird.

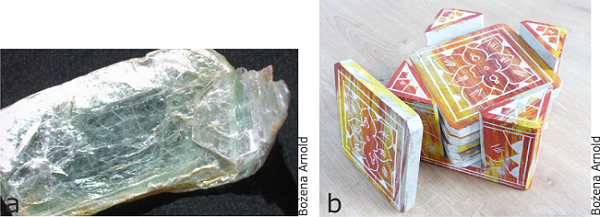

Aluminium ist wohl gut bekannt und Sie können hier bei uns viel über seine Werkstoffe lesen: Aluminium, Gewinnung von Aluminium, Aluminium-Gusslegierungen, Aluminium-Knetlegierungen.

Beschäftigen wir uns also mit dem Verfahren Eloxieren (elektrolytische Oxidation). Dabei wird die Oberfläche des Metalls in einem elektrochemischen Prozess kontrolliert oxidiert, sodass sich eine harte, korrosionsbeständige Oxidschicht bildet. Wohl bemerkt: Diese Schicht wird nicht aufgetragen.

Eloxieren funktioniert nur bei Metallen, die eine stabile, dichte Oxidschichten bilden, die chemisch fest mit dem Grundmetall verbunden sind. Dies ist der Fall vor allem bei Aluminium sowie bei Titan und Magnesium.

Eloxiertes Aluminium hat eine künstliche Oxidschicht, die härter, korrosionsbeständiger und langlebiger als die natürliche ist. Das der Gewinn des Eloxierens. Diese Schutzschicht wird aus dem darunter liegenden Aluminium selbst gebildet und so wird sie zu einem integralen Bestandteil der Oberfläche.

Um Aluminium zu eloxieren, muss es zunächst in einem schwach alkalischen Bad gereinigt werden. Anschließend erfolgen die Entfettung sowie ggf. noch weitere chemische Vorbehandlungen wie z. B. das mattierende Beizen oder das chemische Glänzen.

Die elektrolytische Oxidation des Aluminiums erfolgt in einer Schwefelsäurelösung (Elektrolyt), wobei das zu beschichtetes Teil anodisch geschaltet ist. Der Prozess wird durch Anlegen einer Gleichspannung zwischen dem Aluminium (Anode) und einer Kathode erzeugt. Die Dicke der Oxidschicht wird durch die Badedauer gesteuert. Da Eloxalschichten mikroporös sind, können Farbpigmente während des Prozesses eingelagert werden. Bei der abschließenden Verdichtung wird der Farbstoff eingeschlossen und das Material erlangt die gewünschte Farbe sowie den maximal erreichbaren Korrosionsschutz. Die Eloxalschichten wachsen zu ca. 1/3 ihrer Gesamt-Schichtstärke über die Grundfläche hinaus. Je nach verwendeter Materialsorte und Anforderung sind Schichten von 5 µm bis 25 µm üblich. Die effektiven Schichthärten betragen zwischen 250 und 300 MHV 0,025 abhängig vom verwendeten Werkstoff.

Warum Eloxieren bei Stahl nicht funktioniert?

Stähle bilden keine guthaftende schützende Oxidschichten, die verstärkt dann werden können. Der bekannte und bei Stahl entstehende Rost (Eisenoxid) haftet schlecht, schützt das darunterliegende Metall nicht und blättert ab. Das ist das Gegenteil dessen, was man beim Eloxieren erreichen will.

Hier könnte man jedoch fragen: Wie ist es mit rostfreien Stählen, die wohl eine natürliche und schützende Passivschicht bilden? Diese Schicht ist jedoch zu dünn, um kontrolliert verdickt oder eingefärbt zu werden (wie beim Eloxieren von Aluminium). Beim Versuch, Edelstahl zu „eloxieren“, würde die Oberfläche nicht gleichmäßig oxidieren, sondern eher fleckig werden. Das Verfahren wäre chemisch instabil und unkontrollierbar.

Bei Stählen müssen andere Oberflächenverfahren angewandt werden, um beispielsweise eine goldfarbene Schicht, wie bei einer der abgebildeten Pinzetten zu sehen ist, zu erzielen. In diesem Fall wurde vermutlich ein goldfarbener Lack oder eine Pulverbeschichtung aufgetragen. Das ist günstig, viele Farbtöne sind möglich (von matt bis glänzend) und Korrosionsschutz ist (z. B. mit Zinkgrundierung) kombinierbar.

Übrigens: Die rote Alu-Pinzette ist von Rubis®, einem der führenden Hersteller von verschiedenen Präzisions-Pinzetten, die jedoch vorwiegend aus Stahl gefertigt werden. Interessanterweise wurden die ersten Pinzetten benutzt, um Lagersteine aus Rubin in die Uhrwerke einzulassen. Die Ähnlichkeit der Namen - der Firma- und des Edelsteins - ist nicht zu übersehen.<<