Getränkeflaschen werden häufig aus dem Kunststoff Polyethylenterephthalat (kurz PET) hergestellt und dann als PET-Flaschen bezeichnet. Und die Flaschenkapseln? Werden sie auch aus PET gefertigt? Nein, dafür verwenden wir andere Kunststoffe aus der Gruppe Polyolefine: Polyethylen PE oder Polypropylen PP. Das bedeutet, dass bei einer Getränkeflasche zwei verschiedene Kunststoffe im Einsatz sind. Dies stellt beim Recycling von PET-Einwegflaschen ein Problem dar. Die Kapsel-Kunststoffe müssen im Laufe des Verfahrens abgetrennt werden.

Der Verbrauch an PET-Flaschen steigt aufgrund ihrer Vorteile gegenüber anderen Verpackungsarten, wie einer hohen Bruchsicherheit und einem geringen Gewicht, weltweit von Jahr zu Jahr an. Bei Einführung des Schraubenverschlusses 1969 erwarteten die Abfüller, dass der Verbraucher die Kapseln entsorgen würde. Doch das Leergut kommt samt Verschlüssen zurück. Damit müssen beim Recycling-Verfahren verschiedene Kunststoffe berücksichtigt werden.

Wie wird es dabei vorgegangen? Für die Flaschenkapseln werden Kunststoffe aus der Gruppe Polyolefine verwendet. Kapsel aus Polypropylen PP verschließen PET-Mehrwegflaschen. Der Deckel presst eine separate Dichtungsscheibe auf den Hals. Bei Einwegflaschen übernehmen Dichtungslippen diese Funktion, die Kapsel besteht aus dem weicheren Polyethylen PE.

Recycling von PET-Flaschen

Das Recycling von PET-Einwegflaschen stellt ein sehr gutes Beispiel für die Weiterverwertung von Polyethylenterephthalat dar. Dabei sollen wir beachten, dass dieser Kunststoff wertvoll und vielseitig einsetzbar ist. Darüber können sie unter unserem Link Polyalkylenterephthalate lesen. Wie die Flaschen gefertigt werden, beschreiben wir unter Fertigung von PET-Flaschen.

Bei der Weiterverwertung werden die PET-Flaschen zu sogenannten Bottle Flakes recycelt, die dann weiter zu einem Großteil zu Fasern verarbeitet werden.

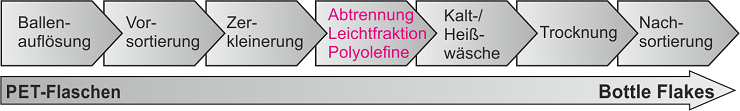

In Abb. 2 ist schematisch der Ablauf des Recyclings von PET-Flaschen gezeigt. Während dieser Aufbereitung sind Fremdstoffe und Verschmutzungen so weit wie möglich aus dem Materialstrom abzutrennen, da sie bei der Weiterverarbeitung der Flakes Schwierigkeiten verursachen.

Abb. 2 Verfahrensschritte beim Recycling von PET-Flaschen (Grafik von Bozena Arnold)

Abb. 2 Verfahrensschritte beim Recycling von PET-Flaschen (Grafik von Bozena Arnold)

Zuerst werden die zu Ballen gepressten PET-Flaschen mithilfe eines Ballenauflösers vereinzelt, um ein gutes Ergebnis bei der Vorsortierung zu erzielen. Nach der Aussortierung von Metallen, Fremdkunststoffen und anderen groben Verschmutzungen (manuell oder automatisch mittels Metallabscheidern, Oberflächen-NIR-Spektroskopie, u.a.) erfolgt die Zerkleinerung des Materials in einer Schneidmühle. Hier bekommen die Bottle-Flakes ihre Form und werden weiter aufbereitet.

Nun erfolgt die Abtrennung von Polyolefinen wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Dafür wird ein Dichtetrennverfahren angewandt, da diese Kunststoffe leichter als PET sind. Andere Leichtfraktionen aus Etikettenresten, Staub und kleinen Kunststoffpartikeln werden meist über sogenannte Windsichter oder Siebe aus dem Materialstrom geleitet.

In den nachfolgenden Kalt- und Heißwaschvorgängen werden weitere Verschmutzungen abgetrennt. Anschließend werden die Bottle-Flakes getrocknet. In vielen Aufbereitungsanlagen erfolgt nach der Trocknung eine automatische Nachsortierung. Mit ihr können letzte Metallverunreinigungen und Polyvinylchlorid-Reste (PVC-Reste) entfernt werden, bevor das Material für eine Lagerung oder den Verkauf verpackt wird.

Anwendung von Bottle Flakes

Aus den Bottle Flakes werden Polyester-Stapelfasern nach dem Schmelzspinnverfahren hergestellt. Durch Einwirkung von Wärme und mechanischer Energie, die über die Drehung der Extruderschnecke eingebracht wird, entsteht in einem Extruder eine Schmelze, die durch viele Tausend Düsenbohrungen gepresst wird. Auf diese Weise entstehen Filamente, die nach einem raschen Abkühlen zu einem Kabel zusammengefasst, verstreckt, gekräuselt und abschließend zu Stapelfasern geschnitten werden. Anwendung finden diese beispielsweise bei der Herstellung von T-Shirts, Schlafsäcken, Kissen- und Stofftierfüllungen sowie Teppichen. Und so verwenden wir den Kunststoff weiter.<<